|

―福井洞窟―

長崎県佐世保市 特別史跡 2024年指定

九州北西部、長崎県の北部に位置する北松浦半島のほぼ中央、福井川の左岸に口を開く福井洞窟は、後期旧石器時代末期から縄文時代草創期にかけての人々の営みを伝える洞窟遺跡である。間口約16.4メートル、奥行約5.5メートル、庇高約4.0メートルの洞窟内からは、現在の地表より約6メートル下の岩盤まで計15層からなる堆積が確認されている。8期に区分される遺物は旧石器時代から縄文時代への移行期における洞窟利用の在り方を連続的に示しており、また2・3層からは旧石器時代末期の細石刃と共に縄文時代草創期の土器が出土しており、縄文時代の始まりを考える上で学術的な価値が極めて高いことから特別史跡に指定された。なお、旧石器時代に遡る特別史跡は本件が初めての指定である。  福井洞窟の最奥部から開口部を見る

洞窟内には福井稲荷神社の本殿が鎮座している 北松浦半島には砂岩や泥岩、礫岩などの堆積岩が広く分布しており、そのうち比較的固い砂岩が河川や風化などの浸食作用を受けて形成された砂岩洞窟が点在している。特に南向きの洞窟は日当たりが良い上に北風を避けることができ、人々はそのような条件の良い洞窟を住居や作業場として利用してきた。北松浦半島には福井洞窟の他にも泉福寺洞窟(国指定史跡)や岩下洞穴、下本山岩陰など著名な洞窟遺跡が数多い。九州北西部には火山活動による黒曜石や安山岩などの産地が分布しており、石材を求める人々の往来が盛んだったことも洞窟利用の背景と考えることができる。それらの洞窟遺跡の中でも旧石器時代にまで遡るものは少なく、その点でも福井洞窟は貴重な存在だといえる。  現在の福井洞窟は急崖の高所に開口する

長きに渡り埋没した結果であり、かつてはもっと床が低く天井の高い洞窟だった 福井洞窟は昭和10年(1935年)に福井稲荷神社本殿を改築する際、郷土史研究家の松瀬順一氏により発見された。その後、日本考古学協会により旧石器・縄文時代の研究者である芹沢長介氏と鎌木義昌氏を担当とする調査団が結成され、昭和35年(1960年)から計3回に渡る発掘調査を実施した。その結果、福井洞窟が15層の堆積からなることが判明し、また細石刃と縄文土器が同じ地層から出土したことで旧石器時代から縄文時代への移り変わりを層位的に示すという画期的な成果をもたらした。平成23年(2011年)から実施された佐世保市教育委員会による再発掘調査では既往調査の成果が改めて確認されると共に、重層的に検出された炉跡など人類活動の痕跡が良好に残されていることも確認された。  福井洞窟ミュージアムに展示されている地層の剥ぎ取り資料

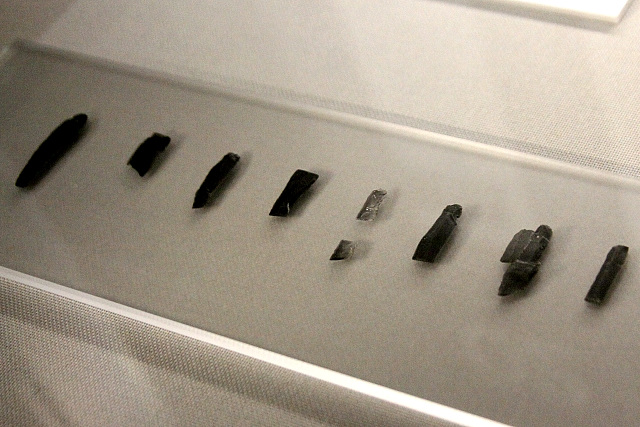

大小の砂岩が堆積しており、地滑りによる土石の流入や天井崩落の歴史を物語る 福井洞窟が利用され始めた15〜14層(19000年前以前)の頃は、洞窟の目の前を福井川が流れていた。人々は河原で採取できる安山岩を使って両面加工石器など大型の石器を作っており、オオツノジカなどの大型動物を狩猟していたことが分かる。13〜12層(19000〜17700年前)には細石刃が出現する。黒曜石を薄く剥ぎ取った小さなカミソリ刃のような石器であり、槍の先に複数枚埋め込んで使用した。刃が欠けてもその部分だけを取り換えれば良く、またひとつの石核から多くの細石刃を作ることができるので石材を効率良く使用することができた。特に12層では炉の周囲から約300点もの細石刃や細石刃核、破片や砕片が出土しており、焚火を囲みながら細石刃を製作していた様子が伺える。  13層から出土した細石刃(重要文化財)

旧石器時代末期の日本列島は、どの地域も細石刃を主な狩猟具として使う細石刃文化であった。しかしながら9〜7層(17700〜16600年前)では細石刃が見つかっておらず、代わりに小石刃が出土している。これは細石刃よりも古い時代のナイフ形石器に近い技法で作られた石器であり、細石刃文化とは異なる文化の人々が福井洞窟にいた可能性が示唆される。4層(16500〜16000年前)では再び細石刃が作られるようになり、他にも安山岩製の形が整った石槍や掻器が出土している。また集中して見つかった獣骨片より、この頃には大型動物ではなくイノシシやシカなど中小型の動物を狩猟していたと見られ、洞窟内で動物の解体や皮なめしによる防寒着作りなども行われていた。  3層から出土した隆起線文土器(重要文化財)

3〜2層(16000〜14000年前)では細石刃と共に土器が出土しており、細石刃文化の旧石器人が土器の製作と使用を始めた連続性を伝えている。3層からは隆起線文土器、2層からは爪形文土器が出土しており、層序関係より縄文時代草創期の土器編年が隆起線文土器から爪形文土器に続くことが明らかとなった。また2〜1層では矢尻である石鏃が出土しており、この時期に新たな狩猟具である弓矢が出現し、ウサギなどの小動物や鳥など動きの早い動物を狩りやすくなった。その後の縄文時代早期(10000年前)になると急激な温暖化に伴い動植物が豊富となり、人々はより暮らしやすい広い土地を求めて洞窟から平地へと進出していった。 2018年05月訪問

2025年05月再訪問

【アクセス】

<福井洞窟> ・松浦鉄道「吉井駅」から西肥バス「福井経由松浦駅前行」で約10分、「下福井」バス停下車徒歩約3分。 ・JR佐世保線「佐世保駅」から西肥バス「福井経由松浦駅前行」で約60分、「下福井」バス停下車徒歩約3分。 ・佐世保駅から車で約40分。 ・松浦駅から車で約15分。 <福井洞窟ミュージアム> ・松浦鉄道「吉井駅」から徒歩約10分。 ・JR佐世保線「佐世保駅」から西肥バス「平戸桟橋行」半急行で約45分、「吉井」バス停下車徒歩約5分。 【拝観情報】

<福井洞窟> ・拝観自由。 <福井洞窟ミュージアム> ・入館料:無料。 ・開館時間:9時〜17時(入館は16時30分まで)。 ・休館日:月曜日(祝日の場合は次の平日)、12月29日〜1月3日。 ・有料のレンタサイクル(電動アシスト付自転車)あり。 【参考文献】

・月刊文化財 令和6年10月(733号) ・福井洞窟ミュージアム展示解説 ・旧石器から縄文のかけ橋!福井洞窟 洞窟を利用しつづけた大昔の人々 佐世保市教育委員会編 ・「史跡福井洞窟保存活用計画」の策定について|佐世保市 ・福井洞窟|国指定文化財等データベース ・長崎県福井洞窟出土品|国指定文化財等データベース Tweet |