|

―琵琶湖疏水施設 第一隧道、第二隧道、第三隧道、

インクライン、南禅寺水路閣― 滋賀県大津市、京都府京都市 国宝 2025年指定

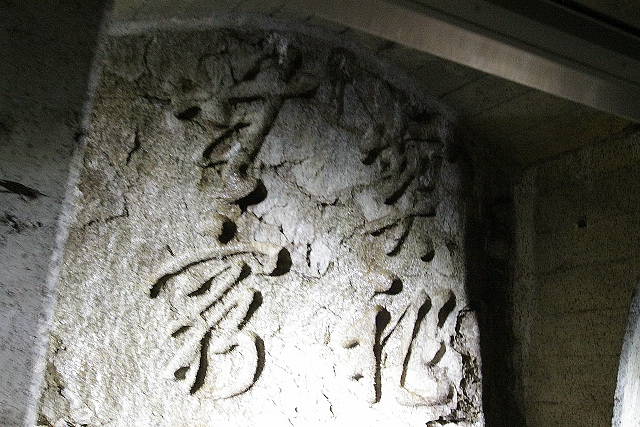

琵琶湖から京都へ水路を通すべく明治中期から大正初期にかけて整備された「琵琶湖疏水施設」。舟運、灌漑、防火、発電、水道など様々な機能を果たすのみならず、流路一帯における風致形成にも寄与してきた京都の近代化を象徴する都市基盤施設である。隧道、橋梁、建屋など多様な建造物にそれぞれ高度な技術が発揮されており、近代の技術的達成度を示す施設として重要であることから16所、4基、4棟が重要文化財に指定されている。それらの中でも特に代表的な施設である「第一隧道」「第二隧道」「第三隧道」「インクライン」「南禅寺水路閣」の4所1基は、明治中期における土木技術の粋を集めて築かれた金字塔として国宝に指定された。なお、近代土木構造物の国宝指定は本件が初である。  第一隧道の内部にある北垣國道揮毫の「宝祚無窮」

明治に入り首都機能が東京へ移ると、京都の産業は衰退して人口も急減した。京都府知事の北垣國道は京都を復興させるべく琵琶湖疏水の計画を推進。明治18年(1885年)に起工し、工事主任の田辺朔郎と測量担当の島田道生を中心に建設が進められた。当初は水車により機械動力を得る計画であったが、アメリカを視察した田辺朔郎は水力発電へと変更し、電力事業用として日本初となる水力発電所が建設された。明治23年(1890年)に三保ヶ崎の取水口から鴨川合流点までの第一疏水が完成し、明治27年(1894年)には舟運を淀川と連絡する鴨川運河が開通。その後、電力と水道の需要増大により明治45年(1912年)に第二疏水が築かれ、大正3年(1914年)には夷川発電所と伏見発電所が竣工した。  天智天皇陵の西側に位置する第二隧道の東坑門

井上薫揮毫の扁額「仁以山悦智為水歓」が掲げられている これら一連の琵琶湖疏水施設は全体として旧態を良好に保持したまま現在も京都の人々の生活を支え続けており、平成8年(1996年)には第一隧道、第二隧道、第三隧道の各坑門、第一竪坑、第二竪坑、インクライン、第10号橋(山ノ谷橋)、第11号橋(日ノ岡第11号橋)、南禅寺水路閣の12箇所が国の史跡に指定された。また蹴上から岡崎にかけては当初工業用地とされたものの、水車から水力発電への転換によって疏水沿いに工場を建てる必要がなくなった。代わりに琵琶湖疏水から水を引いた池泉庭園を構える別荘が盛んに造営されるなど疏水の流れを主体とした風致が形成されており、令和2年(2020年)に岡崎地区の一帯は「京都岡崎の文化的景観」として国の重要文化的景観に選定された。  蹴上船溜から第三隧道の西坑門を望む

左手には第二疏水との合流点、右手には旧御所水道ポンプ室が見える 第一疏水の本線を成す「第一隧道(全長2444.4メートル)」「第二隧道(全長125.3メートル)」「第三隧道(全長851.5メートル)」はいずれも煉瓦造のトンネルであり、断面は馬蹄形で底面はインバート(逆アーチ)とする。このうち第一隧道は長等山を一直線状に貫く当時日本最長のトンネルであり、建設にあたってはトンネル工事で日本初となる竪坑工法が採用された。作業用として深さ約47メートルの第一竪坑、換気用として約23メートルの第二竪坑を地上から掘り、東西両口からの掘削と併せて竪坑内からも掘り進めることで効率化を図った。工事は全体を並行して進められ、第一隧道は明治23年(1890年)2月、第二隧道は明治20年(1887年)12月、第三隧道は明治22年(1889年)3月に完成した。  蹴上船溜と南禅寺船溜の間で舟を運んでいた「インクライン」

鉄道の発達により舟運が衰退し、昭和23年(1948年)に運休のち役目を終えた 第一疏水の各所には舟運用の船溜が設けられているのだが、蹴上船溜と南禅寺船溜の間には約36メートルもの高低差があり、そのままでは舟を通すことができない。そこでこの区間では斜面に鉄道を敷き、舟を架台に載せてケーブルカーと同じ原理で昇降する「インクライン」が設けられた。全長566.1メートル、幅21.8メートル、勾配15分の1で、上半部は盛土、下半部を切土とする。最上部の西法面のみ煉瓦で築き、他の法面は石垣と土羽で整えている。またインクラインの中ほどには三条通から南禅寺方面への通路を確保するため、「ねじりまんぽ」と呼ばれる全長18.4メートルの煉瓦造カルバート(地下通路)が設けられており、これもまたインクラインの一部として国宝に含まれている。  現在は京都を代表する景観の一つとなっている「南禅寺水路閣」

蹴上船溜からは本線より分岐して大文字山麓を北へと流れる分線も築かれた。南禅寺の境内を東西に貫く「南禅寺水路閣」は、その分線の一部として明治21年(1888年)に完成した水路橋である。橋長93.2メートル、幅4.1メートル、煉瓦造の14連アーチ橋であり、上部に半円形断面の水路を通している。橋脚の頂部に花崗岩の繰形を備え、その上部に径間6.4メートルの扁平アーチと、径間4.5メートルの半円アーチを連続させている。橋脚には半円アーチ形の開口部を設け、また上部の水路部分を覆う煉瓦壁には小径のアーチを連続させており、上端部には鋸歯状のデンティルを巡らすなど、意匠的で風格あるたたずまいながら、今では南禅寺の歴史的な景観に溶け込んでいる。 2009年10月訪問

2010年01月再訪問

2011年03月再訪問

2017年05月再訪問

2017年11月再訪問

2025年05月再訪問

【アクセス】

・季節により疏水通船(大津港または三井寺〜山科〜蹴上)の運行あり。 <第一隧道> ・京阪石山坂本線「三井寺駅」から徒歩約5分。 <第二隧道> ・京都市営地下鉄東西線「御陵駅」から徒歩約10分。 <第三隧道> ・京都市営地下鉄東西線「御陵駅」から徒歩約10分。 <インクライン> ・京都市営地下鉄東西線「蹴上駅」から徒歩約3分。 <南禅寺水路閣> ・京都市営地下鉄東西線「蹴上駅」から徒歩約10分。 【拝観情報】

・拝観自由(ただし、施設管理者の迷惑にならないように)。 【参考文献】

・「月刊文化財」令和7年9月(744号) ・琵琶湖疏水|国指定文化財等データベース ・都市史27 琵琶湖疏水|京都市 【関連記事】

・京都岡崎の文化的景観(重要文化的景観) Tweet |