|

まだ日も登らぬ早朝の時間。梅田のビジネスホテルをチェックアウトした私は、大阪駅のバスターミナルから徳島行きの高速バスに乗り込んだ。うとうとすること2時間あまり、淡路島を通り抜けて少し経ったあたりで次の停車場のアナウンスがあった。高速鳴門、私が下りるバス停だ。  高速鳴門バス停で下車したのは私だけであった

バス停は山の上にあるため、麓まで無人モノレールで降りる

今回の四国遍路を始めるに際し、私がまず考えたのは“どこから歩き始めるか”ということであった。現在、歩き遍路の多くは第1番札所の最寄駅である坂東駅まで鉄道を使い、そこから歩き始めるようである。 ただ個人的な思いとして、せっかく歩き遍路をやるのなら昔の人々と同じように、できるだけ自分の足で歩きたいと考えていた。例え最寄駅までとはいえ、現代の乗り物を使用することが躊躇われたのだ。……とはいえ、それを突き詰めたら「じゃぁ自宅から歩けよ!」ということになってしまう。それはいささか現実的ではない。 そこで思いついたのが、四国の中でのみ現代の乗り物を縛るという方法である。江戸時代以前、遍路の多くは淡路島の福良港から撫養(むや)港(現在の岡崎港)へと渡り、そこから第1番札所の霊山寺(りょうぜんじ)を目指したという。私もまた淡路島から舟で渡ってきたという設定で、かつての四国の玄関口にあたる岡崎港から歩き始めることとしたのだ。  バス停からしばらく歩き、岡崎港に到着。ここから遍路を始めます!

というワケで遍路の開始である。時間は10時とやや遅めの出発であるが、今日は約12km先の第1番札所霊山寺まで行ければいいやと考えているので、まぁ、のんびり歩くことにする。 岡崎港から霊山寺までは、撫養街道という旧街道をひたすら歩く。撫養街道は古代律令制時代の南海道にルーツを持ち、江戸時代には初代徳島藩主の蜂須賀家政(はちすかいえまさ)が阿波五街道のひとつとして整備した、吉野川北岸を通る主要街道である。  岡崎港から延びる撫養街道

往時は四国の玄関として賑わったのだろうが、現在は閑静な住宅街だ  鳴門市の中心部を通り過ぎると――

すぐに再び旧街道の趣を残す道となった

撫養街道を歩いていると、古い町家が多いことに驚かされる。その町家の立派さを見るに、現在は生活道路となったこの道も、かつては人々や物資が行き交う活気あふれる道筋だったと偲ばれる。 このような旧街道は近代以降に車道として拡幅され、道沿いの古建築が失われるケースも少なくない。しかし撫養街道は通りに並ぶ町家の数が多すぎたのか、あるいは単に車道とするには不適当だったのか、幸いにも旧街道から外れた位置に県道が通され、旧街道の風情が今に残されたというワケだ。 とはいえ今では住宅の更新も進み、古い町並みといえるほど町家がまとまって残っているワケではない。しかしそれでも撫養街道における町家の存在感は大きく、また小さな寺院や神社も数多く点在しており、レトロな風情を楽しめる遍路道といえる。  古い道標も残っている

醤油蔵があったりと、舗装路ながらも情緒豊かな道である

またその道すがらには、東林院という寺院が存在する。なんでもこの寺院には空海が逗留していたといい、天災や疫病に苦しむ農民を救うべく、空海が自ら鍬を持って畑を耕し、種を蒔いたという。その伝説より東林院は「種蒔き大師」とも称され、第1番札所の奥之院に位置付けられている。 第1番札所の霊山寺より手前にあるけど、奥之院。……まぁ、あまり気にしないでおこう。  第1番札所の奥之院、種蒔き大師こと東林院

その隣に位置する宇志比古神社の本殿は、慶長4年(1599年)の築造

徳島県では最古の神社建築とされ、重要文化財である  近くには土御門天皇の火葬塚があるなど、歴史に事欠かない

なお、この辺りで早くも疲れが出始めた。歩いた距離は大したことないのだが、まだ歩きなれない初日であり、なおかつ私のザックにはテントや寝袋を始め、一眼レフのカメラやそのデータを移すためのノートPCなど、重いモノがぎっしり詰まっているのだ。その重量は約16kg。肩や足への負担はなかなか大きく、少し歩いては休んでの繰り返しであった。 またもう一つ、実際に歩いてみて困ったことがあった。伸びっぱなしにしていた髪の毛が非常にウザったいのだ。日差しを吸収して熱を持つわ、汗で張り付くわ、前髪が目に入るわで、まったくもって良いことがない。  それに、伸びっぱなしの髪は遍路にふさわしくない気もする

……とその時、床屋の回転灯が目に留まった

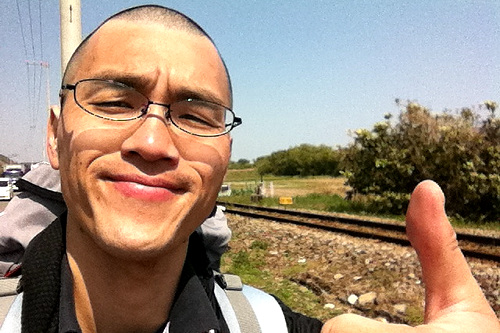

髪の毛について悩んでいたそのさなかに見つけた床屋。いやはや、これは天からの啓示だろうか。よーし、ここはひとつ、遍路にふさわしい髪型にして貰おうじゃないか。  というワケで、バリカンで刈ってもらいました

長さ2mmの丸刈り、これぞ遍路にふさわしい髪型でしょう!

すっきりした頭になって床屋を出ようとしたその時、ふと床屋の奥さんに呼び止められた。なにかと思って振り向くと「コーヒー、どうぞ」とカップを手渡してくれた。さらには「これも持っていって」とミカンまで持たされる始末。 おぉ、これが噂に聞く“お接待”というヤツだろうか。その心遣いをありがたく思いながら、お礼を言って床屋を出た。霊山寺に向けて再出発だ。  空海が説法を講談したとされる説法山十輪寺

その由来より「講談所」と呼ばれてきたそうだ 十輪寺を通り過ぎ、さぁ、霊山寺まであと一息!……と体に鞭を入れたその時だ。ふと、「こんにちは」と声を掛けられた。振り向いた先に立っていたのは、上品な初老の女性である。私もまた「こんにちは」と返すと、「お遍路、頑張ってくださいね。これどうぞ」と、手に提げていたビニール袋を私に差し出した。 その思わぬ行動に私が戸惑っていると、女性は「“お接待”ですから」とニッコリ微笑む。私もまた笑顔を作り「ありがとうございます!」と頭を下げてビニール袋を頂いた。中に入っていたのは、栄養ドリンクなどの飲み物だ。  “お接待”として頂いた飲み物たち

四国遍路では、昔から“お接待”という風習が存在する。道行く遍路に食べ物や飲み物を無償で振る舞うことで徳を積む、あるいは自分の分まで参拝してくれと代参の意味を持つともいうが、基本的には完全なる善意によるものだ。 道の険しさや食料の確保など、今よりずっと条件が厳しかった江戸時代以前、遍路たちはこのような施しによって大いに助けられたことだろう。その扶助の風習が、遍路文化と共に現在まで綿々と受け継がれてきたワケである。  人の善意を噛みしめながら、霊山寺までもう少し

古い家屋が並ぶ門前町を進み――

ようやく第1番札所の霊山寺に到着!

霊山寺に着いたのは15時30分。途中で床屋に寄ったとはいえ、約12kmの距離に5時間以上かかるとは、自分でも驚くほどの鈍行っぷりである。この先が思いやられるというものだ。 境内には白装束の遍路が数多くおり、いよいよ遍路しているんだという気分も盛り上がる。岡崎港からここまでの撫養街道では自分以外の遍路をまったく見なかったが、果たしてこの人たちはどこからやってきたのだろう。鉄道かバスか、あるいは自家用車だろうか。 見知らぬ人たちではあるが、目的は私と一緒だ。心のうちに芽生えたちょっとした仲間意識を感じながら、とりあえず本堂へと足を踏み入れる。  木々に囲まれた境内の奥にたたずむ霊山寺の本堂

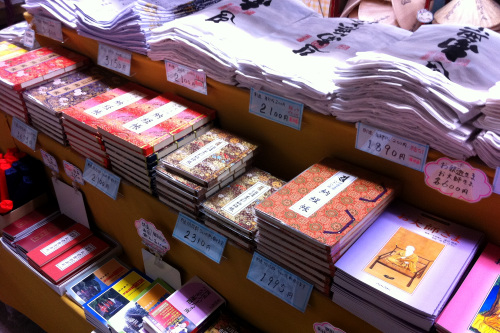

本堂内もまた数多くの遍路で賑わっていた。厳かな雰囲気の中に読経の声が響き、まさに霊場といった趣きだ。 早速、私もまたお参りをしようと思ったのだが……いかんせん、作法が全く分からない。どうしたものかとキョロキョロ辺りを見回すと、右手の奥になにやら売店のような一角があった。  なるほど、ここで遍路装備を整えるのか

売られている遍路用品も実に様々で、フルで整えようとすると相当な金額になってしまう。予算があまり潤沢ではない私は、とりあえず遍路としての体裁を整えるのに必要な最低限度の装備品のみを購入することにした。 具体的には、白衣(袖のない上着だけ)、金剛杖、菅笠の三点セットと、お参りに必要な納経帳と納め札。〆て7000円成り。他にも線香とローソク、それにライターが必要だが、それらの消耗品は家から持参してきた。お寺で買うよりスーパーとかで買った方が安いしね。  三点セットを身に着ければ、どこからどう見ても遍路である

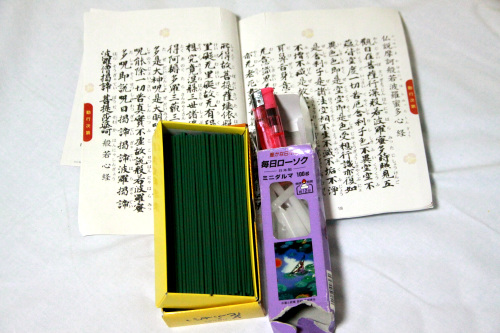

なんでも、これらの装備には意味があるという。まず白衣は死に装束で、いつ行き倒れてもおかしくない、その覚悟の表れなのだとか。また金剛杖は弘法大師の化身とされており、足の負担を軽減するという実用性の他、遍路は常に空海と共にあるという「同行二人」の考えを表しているという。三つ目の菅笠は……まぁ、単純に雨除けや日除けの為ですな。 遍路装備を購入するその際、会計のおばさんに「遍路は初めてですか?」と尋ねられた。素直に「はい」と頷くと、冊子をくれると共に遍路の作法について説明してくれた。この冊子が非常に良くできており、これ一冊あればお参りについては完璧という代物だ。  般若心経を始め、参拝の際に唱えるお経もすべて載っている

勉強の次は実践である。本堂に戻った私は、教わった通りに線香とローソクに火をつけ、納め札を箱に入れる。それから読経だ。実をいうと、読経など生まれて初めての経験である。かなりたどたどしいものではあったと思うが、なんとか一通り読み終えることができた。 続いて池のほとりに建つ大師堂へと向かい、本堂での参拝と同じことを繰り返す。四国遍路は弘法大師信仰でもあるので、各霊場には本尊を祀る本堂の他、弘法大師を祀る大師堂が必ず存在する。本堂と大師堂、それぞれの納経が完了して初めてお参り終了というワケだ。  本堂に比べて、開けた雰囲気の大師堂

とまぁ、そんなこんなで第1番札所でのお参りを無事済まし、山門で一礼してから境内を出る。時間は間もなく17時というところであった。四国遍路のお寺は17時で納経所を閉めてしまうので、今日はもう打ち止めだ。 霊山寺の近くにあったうどん屋で夕食とし、道路から少し奥まったところにある公園で東屋を見つけたので、そこにテントを張らせていただいた。歩いた距離は短いが、やはり疲れていたらしく、寝袋に入った途端に眠りに落ちた。

Tweet | |||